Memoles Citra Lewat Lahan Tambang Bermasalah di Kawasan Hutan

Jakarta, MI - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia mengklaim negara berhasil menguasai kembali lahan tambang seluas 321,07 hektare dari dua perusahaan berbeda.

Dalam keterangan pers yang disampaikan pada 15 September 2025, disebutkan rinciannya berasal dari konsesi milik PT Weda Bay Nickel (WBN) seluas 148,25 hektare di Maluku Utara dan dari PT Tonia Mitra Sejahtera di Sulawesi Tenggara seluas 172,82 hektare.

Namun, menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), ini bukan sebuah prestasi yang patut dipuji.

"Pengembalian sebagian kecil lahan dua konsesi tambang yang mencaplok kawasan hutan secara ilegal tersebut merupakan hasil penertiban Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)." kata Alfarhat Kasman, Divisi Kampanye JATAM kepada Monitorindonesia.com, Rabu (24/9/2025).

Satgas yang dibentuk pada 4 Februari 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tersebut dikenal sebagai Satgas Halilintar.

Dalam siaran pers, Kementerian ESDM menyatakan merupakan bagian dari Satgas PKH Halilintar tersebut. Menteri ESDM disebutkan memiliki kedudukan sebagai Tim Pengarah bersama Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam Pasal 10 Perpres 4/2025 disebutkan Satgas PKH ini diketuai oleh Menteri Pertahanan dengan Wakil Ketua I adalah Jaksa Agung, Wakil Ketua II adalah Panglima TNI dan Wakil Ketua III adalah Kapolri. Para menteri yang terdiri dari Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Kepala BPKP sebagai anggota.

Sedangkan pelaksana yang diatur dalam Pasal 11 diketuai oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dengan Wakil Ketua I Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia, Wakil Ketua II Kepala Badan Reserse Kriminal, dan Wakil Ketua III Deputi Bidang lnvestigasi BPKP.

Disebutkan tugas badan pelaksana salah satunya adalah melakukan inventarisasi hak negara atas pemanfaatan lahan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan negara.

Menurut Farhat, komposisi ini menunjukkan bahwa Satgas Halilintar bukan sekadar tim penegak hukum administratif, melainkan sebuah entitas yang sangat militeristik dalam pendekatan dan struktur.

"Penempatan figur militer dan aparat penegak hukum di posisi strategis menandakan bahwa pembuat peraturan, yaitu Presiden Prabowo, memilih pendekatan kekuasaan dan kontrol, bukan transparansi dan partisipasi publik," jelas Farhat.

Pelibatan Kementerian Pertahanan dalam satgas berpijak pada Pasal 6 huruf (L) yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan yang mengakomodir pelaksanaan fungsi lain yang dimandatkan oleh Presiden di luar fungsi dan tugas pokok Kemenhan.

"Pelibatan Kemenhan dalam urusan penindakan kejahatan di sektor kehutanan terkesan dipaksakan dan irasional, mengingat mandat tersebut diberikan tidak berdasarkan keahlian institusional yang relevan," lanjut Farhat.

Demikian pula dengan pelibatan Panglima TNI sebagai Wakil Ketua II Satgas PKH yang tidak memiliki legitimasi hukum apa pun. Baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang merupakan aturan terbaru tentang Tentara Nasional Indonesia, maupun peraturan lama di bawah UU Nomor 34 Tahun 2004, tak mengenal adanya operasi militer selain perang (OSMP) dalam sektor kehutanan.

UU TNI terbaru menjabarkan OSMP ke dalam 16 tugas pokok, yang tidak satu pun di antaranya menyebutkan soal penegakan hukum, terlebih di sektor kehutanan.

Sehingga, dapat disimpulkan penunjukan Panglima TNI dalam Satgas PKH ini dilakukan secara ilegal oleh Presiden Prabowo yang memang memiliki latar belakang militer.

Publik juga dapat membaca adanya hasrat untuk mengembalikan Polri di bawah kendali TNI melalui pelibatan Kapolri sebagai Wakil Ketua III Satgas PKH.

Selain itu, kehadiran Polri dan TNI dapat menimbulkan kerancuan mengenai pembagian tugas dan kewenangan kedua institusi tersebut dalam hal penegakan hukum di sektor kehutanan.

Persoalan lainnya adalah mekanisme pengembalian lahan kepada negara yang tak dilakukan melalui mekanisme pengadilan yang transparan dan akuntabel.

"Belajar dari penunjukan Agrinas –perusahaan yang sarat kepentingan Partai Gerindra dan militer– yang diberi mandat langsung untuk mengelola lahan sitaan Satgas PKH yang dikembalikan ke negara, tak menutup kemungkinan lahan tambang yang disita tersebut juga akan diserahkan ke korporasi dengan embel-embel milik negara," beber Farhat.

Ini menunjukkan sikap hipokrit pemerintah yang terlihat seolah-olah hendak mengutamakan kelestarian kawasan hutan tetapi justru sedang menggandakan keuntungan dari lahan bekas korporasi tambang yang dianggap beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan.

Alih-alih menunjukkan ketegasan terhadap korporasi besar yang selama bertahun-tahun mengeruk sumber daya alam tanpa izin sah di kawasan hutan, Satgas Halilintar justru terkesan melakukan penertiban simbolik.

"Pengembalian lahan seluas 321,07 hektare dari konsesi tambang yang luasnya mencapai ribuan hektare hanyalah tindakan kosmetik yang tidak menyentuh akar persoalan utama berupa praktik perampasan ruang hidup dan pelanggaran hukum yang difasilitasi oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan," jelas Farhat.

Kinerja Satgas Militer PKH untuk ‘Pemutihan Dosa’ Korporasi Ekstraktif

Secara normatif, Satgas Halilintar bekerja berdasarkan Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan melalui serangkaian mekanisme sanksi dan denda administratif.

Mekanisme sanksi dan denda administratif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

"Mekanisme pembayaran sanksi dan denda administratif ini tak lebih dari sekadar skema 'pemutihan' bagi para korporasi pelanggar untuk 'menebus dosa' pelanggaran beraktivitas di dalam kawasan hutan tanpa izin," kata Muhammad Jamil, Divisi Advokasi dan Kebijakan JATAM.

Selain diberikan jaminan dapat meneruskan aktivitas di dalam kawasan hutan, mekanisme dalam Pasal 110A memungkinkan adanya pelepasan status kawasan hutan sepanjang tak ditemukan tumpang tindih dengan perizinan usaha lainnya.

Dengan begitu, Satgas Halilintar bukan hanya gagal menyentuh akar persoalan struktural dalam agenda pertambangan di dalam kawasan hutan, tetapi juga berisiko menjadi instrumen legalisasi pelanggaran demi optimalisasi pendapatan negara.

"Penegakan hukum yang selektif, pendekatan militeristik, dan skema denda administratif yang memberi ruang bagi kelanjutan aktivitas keruk menunjukkan bahwa penertiban ini menjadi cara baru bagi pemerintah untuk 'memperdagangkan' pelanggaran," lanjutnya.

Korporasi Weda Bay sebagai Mesin Penghancur Halmahera Tengah

JATAM menghitung, pemerintah hanya mengambil alih 0,33% dari total dari 45.065,00 hektare lahan yang berada dalam konsesi PT WBN. Alasannya, luas lahan tambang yang diambil negara tersebut tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

PT WBN merupakan perusahaan tambang serta pengelola smelter nikel yang berada dalam kawasan proyek strategis nasional PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

PT WBN adalah perusahaan tambang nikel yang memegang Kontrak Karya Generasi VII sejak 1998 yang diperbarui pada 2019. Berdasarkan catatan Minerba One Data Indonesia (MODI), PT WBN memiliki izin berupa Kontrak Karya (KK) dengan nomor izin 239.K/30/DJB/2019, yang berlaku sejak 30 Desember 2019 hingga 27 Februari 2048 dengan komoditas yang dibongkar adalah nikel.

Saham perusahaan ini sebagian besar (90%) dimiliki oleh Strand Minerals (Strand Mineralindo PTE. Ltd) yang merupakan anak perusahaan Eramet Group — perusahaan asal Perancis, sebagian kecil lainnya (10%) dikuasai oleh PT ANTAM.

WBN berkelindan dengan IWIP berdasarkan struktur kepemilikan saham melalui Tsingshan Group. IWIP adalah perusahaan patungan dari tiga perusahaan asal Tiongkok yaitu Tsingshan Group (40%), Huayou Holding Group (30%), Zhenshi Holding Group Co., Ltd.(30%). Meski terkesan berbeda kepemilikan, Tsingshan Group juga memiliki keterlibatan dalam proyek WBN sejak 2017, saat mereka mengakuisisi sebagian saham di Strand Minerals.

Sejak kedua korporasi Weda Bay ini beroperasi, warga dihadapkan dengan berbagai perampokan dan penjarahan sumber kehidupan yang dilakukan secara masif dan terorganisir.

Keberadaan WBN telah memicu deforestasi seluas 2.970 hektare – hanya dari 2019 hingga 2024 saja. Sementara keberadaan IWIP telah menghancurkan hutan seluas 2.330 hektare sejak 2019 hingga 2024.

Artinya, keberadaan duo Weda Bay menyumbang sebagian besar kehancuran hutan primer Halmahera Tengah yang mencapai 4.190 hektare per 2024.

Setelah menghancurkan hutan yang memiliki peran vital terkait tata kelola air, keberadaan duo Weda Bay menjelma menjadi raksasa pengisap air yang mengisap air dalam jumlah tiga kali lebih banyak dari seluruh penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah.

Pembesaran skala operasi IWIP, misalnya, akan merampas air dari penduduk Halmahera Tengah sebesar 27.000 m3 per hari yang diambil dari Sungai Kobe, Sungai Sake, dan Sungai Wosia. Sebagai perbandingan, kebutuhan air untuk seluruh penduduk Kabupaten Halmahera yang berjumlah 96.977 jiwa pada 2023 adalah sebesar 10.667,47 m3/hari (dengan angka konsumsi rata-rata 110 L/orang/hari).

Padahal, warga di Desa Sagea dan Desa Kiya sangat bergantung pada air Sungai Sagea. Sedangkan warga Desa Lukulamo, Desa Kulo Jaya, Desa Woejerana, dan Desa Woekob sangat bergantung pada air Sungai Kobe. Praktik perampasan lainnya berupa privatisasi pengelolaan Sungai Wosia dan Ake Sake oleh perusahaan sehingga kedua sungai itu tidak lagi bisa diakses oleh warga Desa Lelilef Sawai dan Desa Gemaf.

Weda Bay juga menjadi sponsor utama penghancuran kualitas air untuk warga – setelah merampasnya untuk operasi smelter – dengan pencemaran berbagai sungai yang menjadi sumber air warga. Pada 2023, JATAM menguji sampel air sungai Woesna atau Wosia, Sungai Kobe, dan Ake Doma.

Hasilnya, ditemukan kandungan nikel, platina-kobalt, amonia, dan nitrat di atas ambang baku mutu sungai yang memiliki peruntukan sebagai penyedia air minum. Khusus Sungai Kobe, Dinas Kesehatan Weda Tengah telah memperingatkan warga agar tidak menjadikan air dari Sungai Kobe sebagai sumber pemenuhan untuk kebutuhan rumah tangga seperti minum, memasak, mencuci.

Kedua korporasi Weda Bay tersebut juga merupakan perampas lahan pangan warga. Adanya alih fungsi lahan pangan menjadi area pertambangan dan kawasan industri membuat warga kehilangan lumbung pangan. Setelah tambang dan kawasan hilirisasinya beroperasi, kawasan penyangga pangan seperti Desa Lelilef Sawai, Desa Lelilef Woebulan, Desa Gemaf, Desa Sagea, Desa Fritu, Desa Waleh, Desa Kulo Jaya, dan Desa Woejerana luluh-lantak.

Akibatnya, pasokan pangan kini harus didatangkan dari wilayah Transmigran Wairoro, Weda Selatan dan Transmigran Waleh di Weda Utara. Ironisnya, kedua wilayah tersebut masuk dalam perencanaan perluasan kawasan industri PT IWIP.

Penghancuran ruang pangan pesisir juga terjadi melalui pencemaran akibat aktivitas tambang dan smelter Weda Bay. Kerusakan terumbu karang, mangrove, hingga padang lamun yang menjadi rumah dan tempat pemijahan beberapa spesies lautan menjadi tak terhindarkan.

Ini membuat nelayan kehilangan wilayah tangkap yang berdampak pada penurunan produktivitas nelayan di Desa Lelilef Sawai, Desa Lelilef Woebulan, Desa Gemaf, Desa Sagea, Desa Fritu, dan Desa Waleh. Akibatnya, Halmahera Tengah yang semula merupakan lumbung ikan, terpaksa mengandalkan pasokan ikan dan tangkapan laut lainnya untuk kebutuhan pangan warga dari daerah lain seperti Pulau Gebe di Halmahera Barat hingga wilayah Oba di Tidore.

Menurut JATAM, selain merampas sumber air dan ruang pangan, operasi kedua korporasi Weda Bay turut berkontribusi memperburuk kualitas kesehatan warga.

Beragam penyakit gangguan pernapasan seperti ISPA dan bronkitis akut seolah-olah menjadi makanan sehari-hari warga di lingkar tambang Weda Bay dan hilirisasinya. Demikian pula dengan dermatitis kontak yang jumlah kasusnya terus meningkat.

Selain merampas air dan udara yang bersih, merampas ruang pangan dan kesehatan, Weda Bay turut merampas rasa aman warga. Warga dipaksa akrab dengan berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor akibat pengerukan bentang alam besar-besaran yang di orkestrasi Weda Bay.

Karena itu, penyerahan sebagian kecil lahan milik Weda Bay dan PT Tonia bukan merupakan kemenangan yang patut dirayakan. Tindakan ini hanya simbol kosong penuh tipu muslihat, yang sama sekali tidak menyentuh problem substansial yang selama ini diderita oleh warga lingkar industri keruk nikel.

ESDM hanya sedang berusaha memoles citra seolah-olah sedang bekerja untuk rakyat dan seolah-olah pemerintah sedang menjalankan penegakan hukum.

Padahal, pemerintah tetap mengorkestrasi operasi pengerukan nikel secara akbar yang disponsori oleh investasi asing, dilegalkan melalui sejumlah kebijakan hilirisasi, dan dijaga oleh aparatus kekerasan.

Bagi warga Halmahera, pengambilalihan ini sama sekali tidak menyentuh persoalan utama yang ditimbulkan sejak saat pertama PT WBN mulai beroperasi. Warga yang kehilangan tanah, hutan, pesisir, hingga mengalami kriminalisasi tetap tidak mendapatkan keadilan. Hak mereka tidak otomatis dipulihkan hanya karena sebagian kecil lahan diklaim kembali.

Topik:

ESDM Kawasan Hutan JATAM Bahlil LahadaliaBerita Sebelumnya

KPK Siap Bantu Menkeu Optimalkan Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak

Berita Selanjutnya

Ahmad Labib Minta APBN Fokus pada Ekonomi Digital dan Energi Terbarukan

Berita Terkait

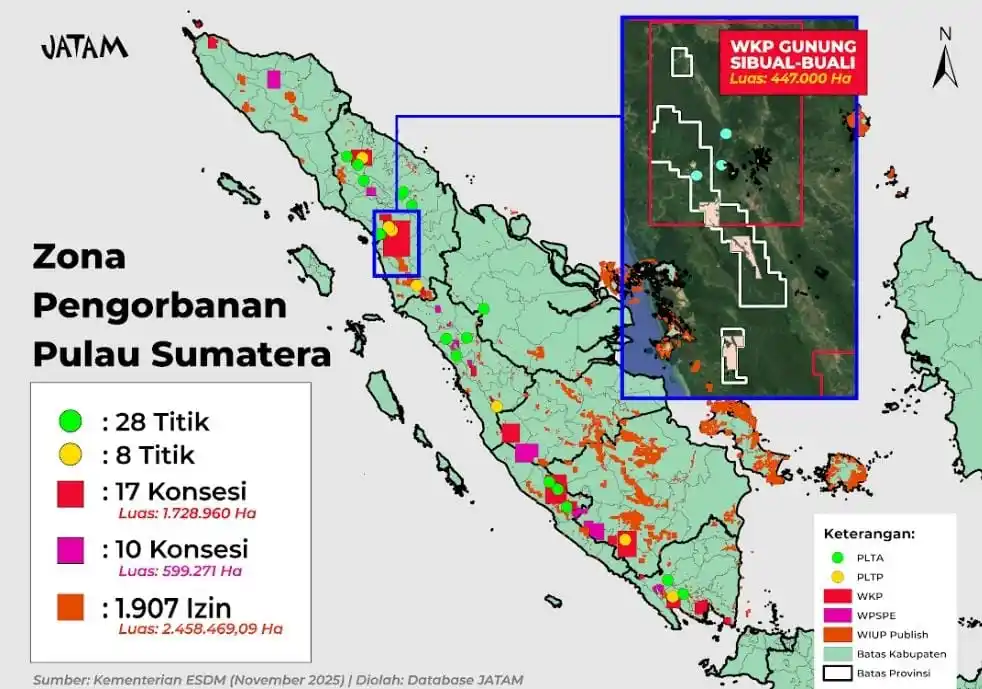

Dari Hulu yang Robek ke Kampung yang Tenggelam: Banjir Sumatera dan Ledakan Izin Ekstraktif

28 November 2025 19:51 WIB

Nikel dari Tanah Terampas: Kriminalisasi Warga dan Pertarungan Kuasa Antar-Korporasi di Halmahera

10 November 2025 19:20 WIB

Bahlil Naikkan Tukin Anak Buahnya 100%, Purbaya: Kalau Anggarannya Tak Cukup, Gimana?

30 Oktober 2025 13:53 WIB

JATAM Rilis "Konflik Kepentingan di Balik Gurita Bisnis Gubernur Maluku Utara", Begini Isinya

30 Oktober 2025 13:30 WIB